将軍が町人らと触れ合う「武芸上覧」や「町入能」が開かれた理由

「将軍」と「大奥」の生活⑱

■将軍の上洛も時代とともに大きく変化

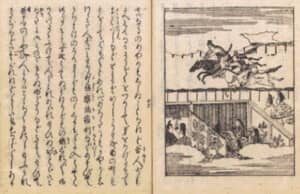

競馬(くらべうま)の歴史は古く、『日本書紀』天武天皇8年(679)には、馬の足の速さを鑑賞するため走り比べを行ったとする記述がある。それが武士の台頭とともに、流鏑馬へと発展していった。『源氏物語』国立公文書館蔵

将軍にとっての大切な行事のひとつに、上洛があった。だが、これも時代とともに大きく変化した。

初代・家康から3代・家光(いえみつ)までは頻繁に上洛したが、目的は、将軍宣下を受けることや、朝廷政策、大名の改易や転封など、天下の仕置きをするためであった。江戸時代初期の京都は、政治の最重要拠点だったのである。

寛永11年(1634)、家光の「御代替り」の上洛は、京都まで30万人を誇る軍勢での行軍であった。さらに京都では、諸大名が将軍を出迎えるなど、将軍の強大な軍事力を見せつける一大デモンストレーションでもあった。

京都へ着いた家光は、朝廷や京の庶民へ金を配り、大坂・堺・奈良の町人の地子銭(じしせん)を永代免除するなど、将軍家の莫大な財力も見せつけた。まさに将軍こそが天下人であることを世に誇示し、将軍が朝廷より優位な立場にあることをアピールした。

ところが、4代・家綱(いえつな)以降は、軍宣下も江戸で行なうようになる。天下の政務も江戸で実施した。これは政権の所在が完全に江戸に移ったことを意味する。文久3年(1863)には、14代・家茂(いえもち)がおよそ200年ぶりに上洛した。家茂は攘夷祈願のため、天皇の賀茂(かも)社や石清水(いわしみず)八幡宮への行幸に扈従(こじゅう/従うの意)した。

これは、200年の時を経て、将軍と天皇との力関係が逆転したことを示すものだった。

監修・文/種村威史

- 1

- 2